難民第二世代の抱える息苦しさ

10年前の学習支援室、静かで、落ち着いた大人の日本語学習の場所でした。

条約難民、もしくはそれに類する方々が中心の学習支援室では、当時はまだあまり「子ども」はいませんでした。

その後、家族呼び寄せで来日した子ども、日本で生まれ育った子どもも、当たり前のことですが、10年の歳月を重ねる中で「大きく」なっています。

小学校1年生だった子どもは高校生になり、その頃まだ生まれていなかった子どもたちも小学生となり、学習支援室には、学齢期にある子どもたちはどんどん増えています。

一昨年、学習支援室に通う「未成年」は20名前後でしたが、今年はその2倍、40名の未成年者が学習支援室受講生となっています。

今日もボランティア希望でいらしてくださって方々にご説明をしました。

「日本生まれの子どもたちは、小さい頃から共稼ぎの親をもち、当たり前のように保育園に行き、さらに公立の小中学校に進み、日本語にどっぷりつかり、コミュニティの活動では子どもであっても日本語が達者だということで様々な役をこなし、「弁がたつ」子どもも多いです。

でも、親が日本語に不自由を感じ、家庭では日本語環境がない子どもたちの場合、いわゆる学習言語は未発達ということも当たり前のようにあります。

でも、親も学校の先生も、それに気がつかないことがとても多いように思います。気がつかれないもどかしさは、途方もなく大きいものです。できないのは能力のせい、努力不足のせいと片づけられてしまえば、多くの日本生まれの子どもは、自分では対応しようもない周りの大きな「思い込み」にのみこまれて、自身の選択肢を狭めていくことでしょう」

「日本生まれの子どもたちは、親と本気で話し合いもできなければ、喧嘩もできないことになります。共通言語がありません」

「たとえば、A国につながる子どもとなれば、日本人はその子がA国について詳しいに違いないと思って、あれこれ聞く(心優しい方ほど、聞いてくださる)ことになるでしょう。でも、難民の子どもたちの場合は、A国は親の国ではあるけれど、親もある時から足を踏み入れられない、一番近くて一番遠い国であり、自分自身も行ったこともないし、いつ行けるかも分からない国なのです」

「途中来日の子どもたちが、例えば、難民として日本で生活していた父親の呼び寄せで来日した時、期待するものは何でしょう。

日本語ができない、学校には行けるけれど、とりあえず日本語が分からないから授業にはついていけず「ちんぷんかんぷん」、テストでは赤点、幼いころからの友人には会うこともできず、欲しいものは買えなくなる・・・唯一あるのは、「家族で一緒に生活できる」という期待だけ。

ところが、親はパートの仕事で忙しい。飲食業に勤しむ親が多いから夜も仕事に出なければならない。

思い描いた「家族そろって過ごす家族団らんの日常」はなかなか現実には手に入らない。

国に帰りたい。でも、親はそれをよしとはしない。やっと手に入れた家族の生活なのだから。」

日本人家庭で当たり前のように生まれ育った多くの日本人には、なかなか理解できない状況です。

色々なケースにふれながら、「他者のおかれた環境を自身のおかれた環境と同一視せず、異なるものに温かな想いを馳せることのできる力、思いやりの心」を育むことのできる教育を、願わずにはいられません。

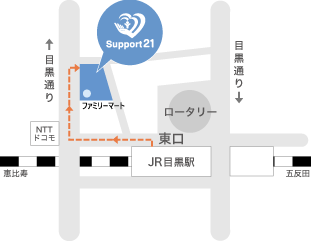

さぽうと21の学習支援室に通ってきている、たくさんの子どもたちの息苦しさを感じながら、日本の教育の豊かさを期待しつつも実感できずに日々過ごしています。